Erflett Herra

エールフレット・ヒェッラ,Saikha4nに依って«原初の夢»から取り出され,アリビナ宇宙科学研究所に依って記述される架空世界«エールフレット・フォースティー» (エールフレット世界系) を構成する世界のひとつである。単にエールフレットと呼ばれることも多く,エルフレットやアルフレットと書かれることもある。内部の主要言語であるフーリカ語での名称はẾrflêtt Hérraであり,外方的には永界と呼ばれることもある。エールフレット・フォースティーと区別する為に下界と表記されることもある。通常エールフレットと言った場合にはエールフレット・ヒェッラを指し,エールフレット・フォースティーはそのまま表記されるが,下界という語が使われている場合にはエールフレットはエールフレット・フォースティーを指す。但し,架空世界エールフレットと言った場合にはエールフレット・フォースティーを指す場合が多い。ここでは便宜上,エールフレット・フォースティーをそのままに,エールフレット・ヒェッラ (下界) をエールフレットと表記する。

Overview

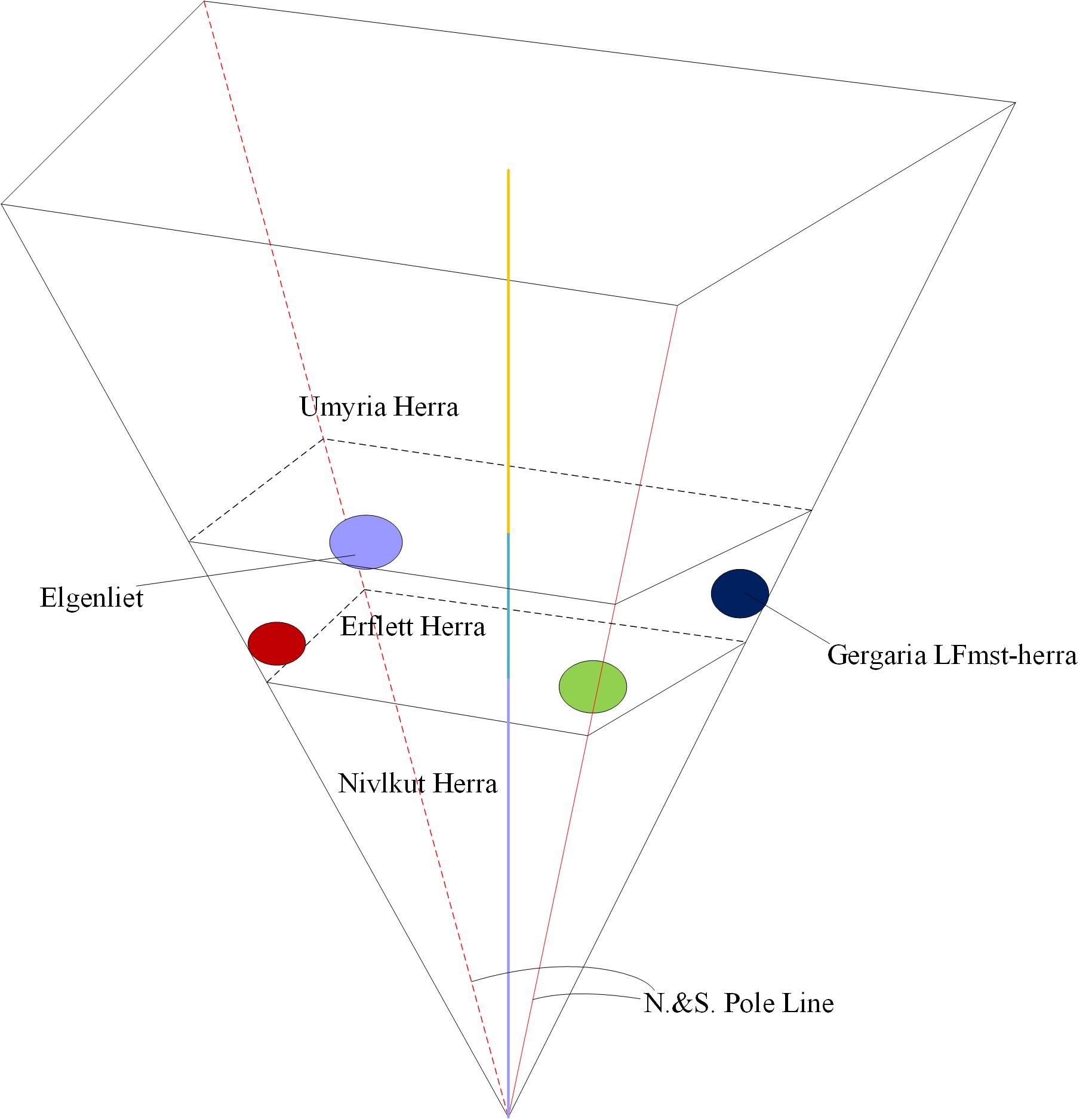

エールフレットはアリビナ宇宙科学研究所で研究創作が現在も続けられている架空世界であり,Saikha4nが2015年8月16日に見た«原初の夢»の舞台であった架空世界である。エールフレットを取り巻くエールフレット・フォースティーの解釈は,現在一般的にはエールフレット・フォースティーは織り込まれた時空の内側であるとする時空の歪み説が採用されている。2022年頃のアリビナ宇宙科学研究所の研究で,この仮説の前提では,エールフレット・フォースティーは地球上のUTC-8からUTC-9の位置に存在する時空の歪である,ということが判明している。このことからエールフレットの天球はこの区域のものであることが予測できる。また,エールフレットに渡界した人類はこのエリアだけでなく世界中 (地球全体) からである為,エールフレット・フォースティーの入り口は地球上の至る所に存在していると考えられている。エールフレットはエールフレット・フォースティーの三層構造の世界系の真ん中に位置する世界である。上にはウミリア・ヒェッラが,下にはニヴルクート・ヒェッラが広がる。渡界という現象で外界からエールフレット・フォースティーに渡る場合,必ずエールフレットに渡界し,ニヴルクート・ヒェッラやウミリア・ヒェッラに渡界する事例は観測されていない。また,エールフレット内でも渡界者が出現する確率の高い地域と,全く現れない地域がある。

この世界は夢から取り出された世界である為,作者不明または作者無しとするのが通例である。原初の夢を見てエールフレットを取り出したSaikha4nは,エールフレットの夢ではÊnna Sonafrą́ka (エンナ・ソナフリャーカ) という人物 (ヒトではなくフォーリンという別種族であるが,人型である為人物と記述される),«世界の構成員»として夢を見ている為,作者とは見做されない。アリビナ宇宙科学研究所はエールフレットの実在性は捨てきれないという立場である。

Designation

この世界の名前については,当初ははっきりとしていなかった。この為,«空想世界»或いは«想海» (凪の平原人類都市群の地名) のある世界という意味で«想界»との呼称が用いられていたが,後のフーリカ語の研究に依って,原初の夢で«エールフレット»という名称が登場していることが確認され,以降これらの古い呼称は用いられなくなり,一般に«エールフレット»と呼ばれる様になった。2024年1月13日まではẾrflêttという語の意味は未解明であり,ミョルナ神聖語にEirs Fliddaという語があることから,フーリカ語由来ではなくミトーア神聖語由来であると考えられていた。そして,2024年1月14日のAISAS霊夢«久遠の夢»でミトーア神聖語のÊires Fliddaという語が現れ,Êire-sが«久遠の»,Fliddaが«揺籃の地»を意味することが判明し,ミトーア神聖語のÊires Fliddaがフーリカ語のẾrflêttの語源であることが分かった。これに依って«エールフレット»の語義は,Êires Fliddaの原義では«久遠の揺籃の地»であり,変化して«久遠の郷»,フーリカ語ではẾrflêttと一語になっていることに合わせるならば«久遠郷»或いは«永遠郷»といったものになる。Hérraという語はフーリカ語で«世界»や«領域»を表す言葉である為,エールフレット・ヒェッラとは«久遠郷世界»や«久遠郷領域»を意味する。«エールフレット»が«久遠郷»を意味するならば,久遠郷とはエールフレット・ヒェッラであり,それを取り巻くエールフレット・フォースティーは«久遠郷の世界»であるから,エールフレット・ヒェッラをエールフレットと呼び,エールフレット・フォースティーは«エールフレット・フォースティー»と呼ばれるべきであろうと考えられる。従って,以前よりのAISASでの„通常エールフレットと言った場合にはエールフレット・ヒェッラを指し,エールフレット・フォースティーはそのまま表記されるが,下界という語が使われている場合にはエールフレットはエールフレット・フォースティーを指す。“という呼び分けは正しいことになる。

この世界には複数の呼称が存在しているが,正式な名称はエールフレット・ヒェッラである。エールフレット・ヒェッラは通常,«エールフレット»と呼ばれる為,同一にエールフレットと呼ばれる«エールフレット・フォースティー»と混同される。この為,エールフレット・ヒェッラを下界と呼ぶ場合や,エールフレット・フォースティーを«架空世界エールフレット»と呼ぶ等,呼び分けがされている。エールフレットという名称が使われている場合,何方を指すかを文脈やこれらの呼び分けから判断する必要がある。

エールフレットは外方的には漢字二字で«永界»と表記されることもある。この呼び方は我々の世界からエールフレットを指す場合にのみ使われ,エールフレット内で永界という語がエールフレットを指す為に使われることはない。また,永界はエールフレット・フォースティー内のエールフレット・ヒェッラのみを指す言葉であり,エールフレット・ヒェッラ,ニヴルクート・ヒェッラ,ウミリア・ヒェッラを含むエールフレット世界系 (エールフレット・フォースティー) 全体を指す場合には,«永理»という略語が使われる。

内方的な呼称としては«エールフレット»との呼称の他に,エールフレットの意訳である«久遠郷»等の呼称も用いられる。久遠郷という呼称は,日本語を母語とするトーリン国家に属するエールフレット人類が主に用いるものである。また,フーリカ語等で«エールフレット»という語を各言語に意訳した名称の翻訳でも用いられる。この久遠郷との名称はエールフレット・フォースティーを指す場合にも使われる為注意が必要である。また,外方的にもこの呼称は用いられることがあり,エールフレット・フォースティーを指す場合には特に«久遠郷世界»が用いられる。更に,この語源の語の直訳である«久遠の揺籃の地»はエールフレットとエールフレット・フォースティー双方を指すのにも内方的/外方的に用いられる。下界という呼称はエールフレット内部でのみ使われるものであり,外方的には使われないことに注意が必要である。この他の呼称としては,過去には前述の通り«想海のある世界»または«空想世界»の意で«想界»との呼称も外方的には用いられていたが,これは創作研究史上古い時代の資料にのみ見られる初期の呼称であり,現在は用いられていない。

Structure

エールフレットは,エールフレット・フォースティーの三層構造の世界系の真ん中のに位置する世界である。上にはウミリア・ヒェッラ (天界) が,下にはニヴルクート・ヒェッラ (地底)が,それぞれ存在している。また,エールフレットの層にはアルゲンリートやゲルガリア次元世界等の特殊な界域が存在している。

この世界の中央に位置する波紋の森の«地点〇〇» (ちてんまるまる,またはちてんダブルオー) または«ポイントゼロ»はエールフレット・フォースティーの形状を逆さの四角錐と仮定した場合の«四角錐の重心»に当たり,エールフレットでは東西南北の水平座標の原点である。これらのことから,エールフレット及びエールフレット・フォースティーの«基準地点»とも呼ばれ,この座標は«基準座標»と呼ばれる。この地点の垂直座標を基準に,ニヴルクート・ヒェッラは深度13986メートルより下,ウミリア・ヒェッラは高度96.82キロメートルより上に広がる。通常これら三つの世界は境界を越えることで行き来することができるが,その際に«境界破りの負荷»或いは«境界線の呪い»と呼ばれる致命的な負荷を受けることになる為,エールフレットの生命たちは基本的に境界線を越えることを避けている。境界破りの負荷は,エールフレットからウミリアに上がる場合の負荷が最も強く,負荷によって生物には確実な死が齎される為,エールフレットからウミリアに上がることはできない。但し,エールフレット最北端にあるミトーア神域からのみウミリアへ上がることができる。またエールフレット各地にはニヴルクート・ヒェッラに続く«ビルニスフィア»と呼ばれる大穴が開いている。最も大きいものはセルフィニア帝国にあるカリェーセ・ビルニスフィアである。ビルニスフィアは深いものでは深度20000メートルにも及ぶ。

世界の中央には小大陸が存在している。これはエールフレット大陸と称されている。この周りの海にはエールフレット・フォースティーの境界線があり,外にはヘッラクフストー (界外領域) が広がっている。界外領域は直接の外界HF-00のどこかであると考えられるが,この境界を超えて界外領域へ出ようとすると,境界の力によって押し返される。超高速で無理やり通り抜けようとした場合,エールフレットからウミリアへ上がる際の負荷と同程度の境界破りの負荷を受ける為,通常の生物は死滅してしまい界外領域へ出ることはできない。エールフレットはウミリアの下側に位置するが,エールフレットからウミリアを見ることはできず,エールフレットでは上方にウミリアの上に広がる空,即ち宇宙が見える。この空がどこのものであるかは不明だが,地球上の天球と変わりないものである。2022年頃のアリビナ宇宙科学研究所の研究では,エールフレットの天球はUTC-8からUTC-9の位置の海上のものである可能性が指摘されている。

Physicla Properties

エールフレットは基準点では地球地表よりも重力が4倍ほど弱いが,これは場所に縁って若干のずれが生じる模様である。研究史上は,同様に時間の流れが地球時間よりも4倍速いとされていた。然し,この時間と重力の関係は相対性理論を破るものである為,検証が必要であった。加えて,研究時期が長くなるにつれて,«4倍»ではないデータが多く出て来た。2024年1月14日のAISAS霊夢«久遠の夢»ではエールフレットの時間は,地球地表での24時間で34マイクロ秒速く進んでいた。これは相対性理論に依り,エールフレットでは地球地表よりも重力が4倍弱いことから,相対性理論上正確な数値であることが判明している。また,過去の複数の夢に於いても,エールフレットの時間は地球地表と大きくは変わらない可能性が示されていた。このようなデータ,時間の流れの速さが地球地表と然程変わらないことは,グラズリス地方のデータで顕著に表れ,またオートロメネアの王国マハヴォーエ等の多くのデータでも示されるが,オートロメネアの特に南部のデータには時間の単位に秒・分・時の次の«刻»という単位が出現し,下界の1日は6刻であるという記述が見られる。時間の流れが地球地表よりも4倍速いことは,下界のエストの深林とその近辺のデータで顕著に表れる。この為,エールフレットは場所に依って時間の流れが大きく異なる可能性が考察され,この問題はエールフレットの未解決問題である«エールフレットの時間問題»と呼ばれるようになった。

この問題での重要な視点として,オートロメネアの南部等の南端に近い地域では時間が速く進んでいるという点である。このことから,エールフレットの時間の流れを歪ませる要因である重力ポテンシャルは均一な分布ではなく,南北に«重力ポテンシャルが極大となる極点»が存在し,その極点に近いほど時間の流れが速くなるのではないか,との考察が行われた。この時に,同様にして«エールフレットの形状問題»も議論されていた。何故ならば,エールフレット・フォースティーの形状が定まらなければ,エールフレット・フォースティーの重力ポテンシャル分布を理論的に記述することができず,従ってエールフレットの時間の流れを体系的に記述することができないからである。この当初の議論では,エールフレット・フォースティーの形状は«球状仮説»が支持されていた。然し,ニヴルクート・ヒェッラとウミリア・ヒェッラでの深度と高度と重力ポテンシャルの差を考慮すると,球状であれば中心側が重力値が高い筈であり,このことだけを見るのであれば重力値が増大するニヴルクート・ヒェッラは当然中心に近い筈であり,これはエールフレットの構造上正しいと言えるが,南北にずれる程重力値が上昇することの説明はできなかった。この為,エールフレットの形状問題ではこれらを解決する«逆さの四角錐仮説»が支持されるようになった。

エールフレットに於ける標準時間単位である«玅»の定義が2024年11月13日に定まり,秒換算では1玅は近似値で 1.041 666 667 076 581 7 秒という値であることが決定したが,この定義値によってエールフレットの1日の長さは1玅の60倍である1分の60倍の1刻 (時) の24倍,即ち 86400 玅であるから秒換算では 90,000.000 035 416 5 秒となることが定義された。然し,この値も同様に相対性理論を破るものである。この為,この1日の長さは«エールフレットに於ける1日の平均長»と定義されることとなった。加えて,24時間と34マイクロ秒という相対性理論上正確な1日の長さは,«エールフレット・フォースティーの基準地点に於ける1日の長さ»と定義されることとなった。従って,相対性理論に依る重力ポテンシャルの差に基づく時間の進み方の差を考える場合,エールフレットの時間の変化率は以下の近似式で求められる。

\[\Delta t_\mathrm{Earth} - \Delta t_\mathrm{EH} \approx \frac{GM}{rc^2}. \tag{1.1}\]

また,エールフレットの基準地点での1日の長さ\(\Delta t_\mathrm{HF}\)は,

\[\Delta t_\mathrm{EH} = \Delta t_\mathrm{Earth} + 34 \times 10^{-6} s \tag{1.2}\]

逆さ四角錐仮説を採用すると,基準点は逆さ四角錐の重心に近い位置である筈である為,重力ポテンシャルの分布関数\(\Phi(r,z)\)は以下のような形状を取ると仮定できる。

\[\Phi(r,z) = -\frac{GM}{\sqrt{r^2 + z^2}}.\tag{1.3}\]

これら様々な考察の結果から,逆さ四角錐仮説ではエールフレットの1日の平均長は,

\[T_\mathrm{average} = \frac{1}{\frac{1}{3}a^2 h} \int_0^h \int_{-a(1 - \frac{z}{h})/2}^{a(1 - \frac{z}{h})/2} \int_{-a(1 - \frac{z}{h})/2}^{a(1 - \frac{z}{h})/2} \Delta t(x,y,z) dx dy dz.\tag{1.4}\]

で求められ,これが定義値の近似の 90,000.000 035 416 5 秒に限りなく近づくように変数を操作することに依ってエールフレットの基準点の高さ及び基準高さでの極点の重力ポテンシャル,またニヴルクート・ヒェッラの深度の限界及びエールフレットの水平方向の大きさを考察することも可能である。

この研究の詳細は「エールフレットの時間問題の研究」を参照。

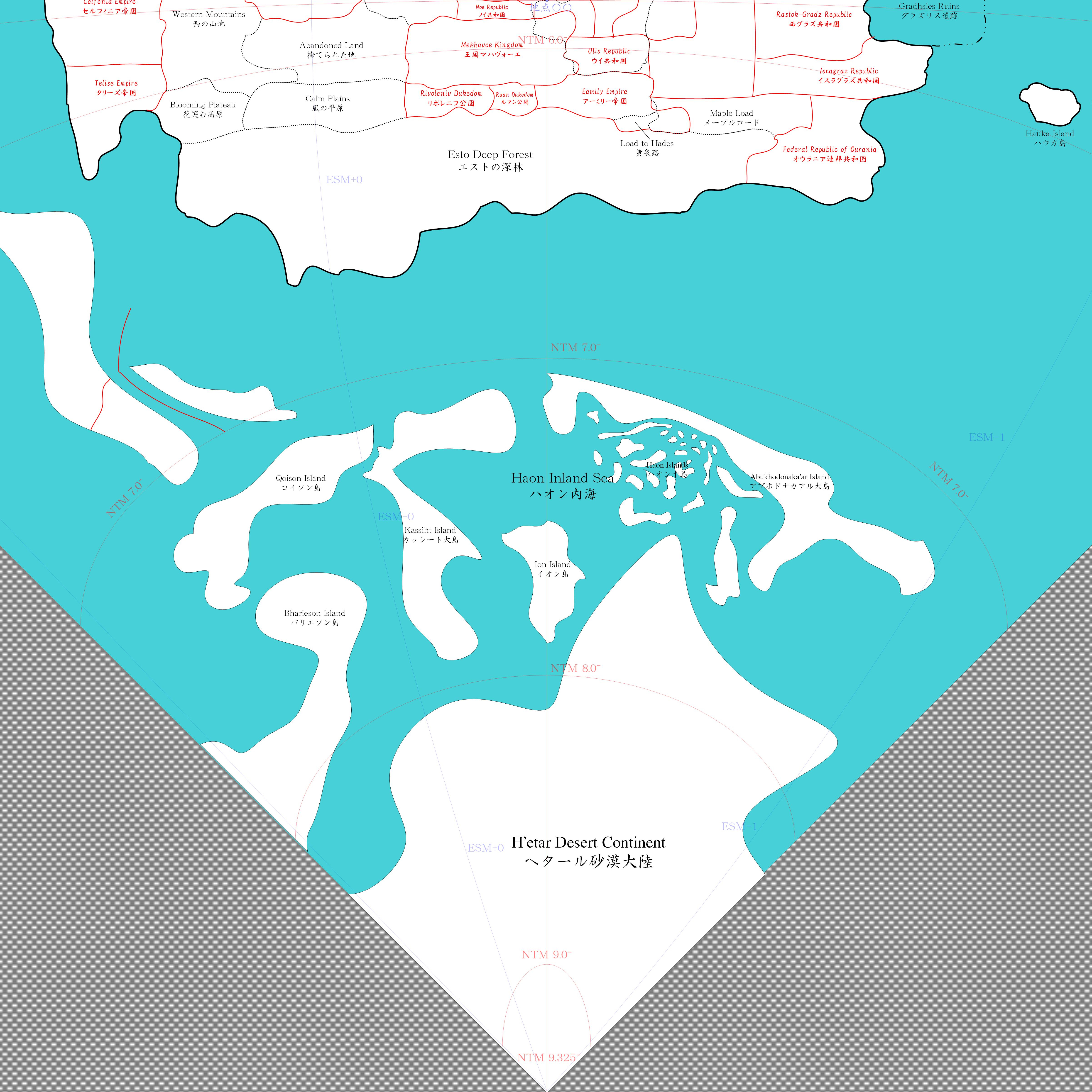

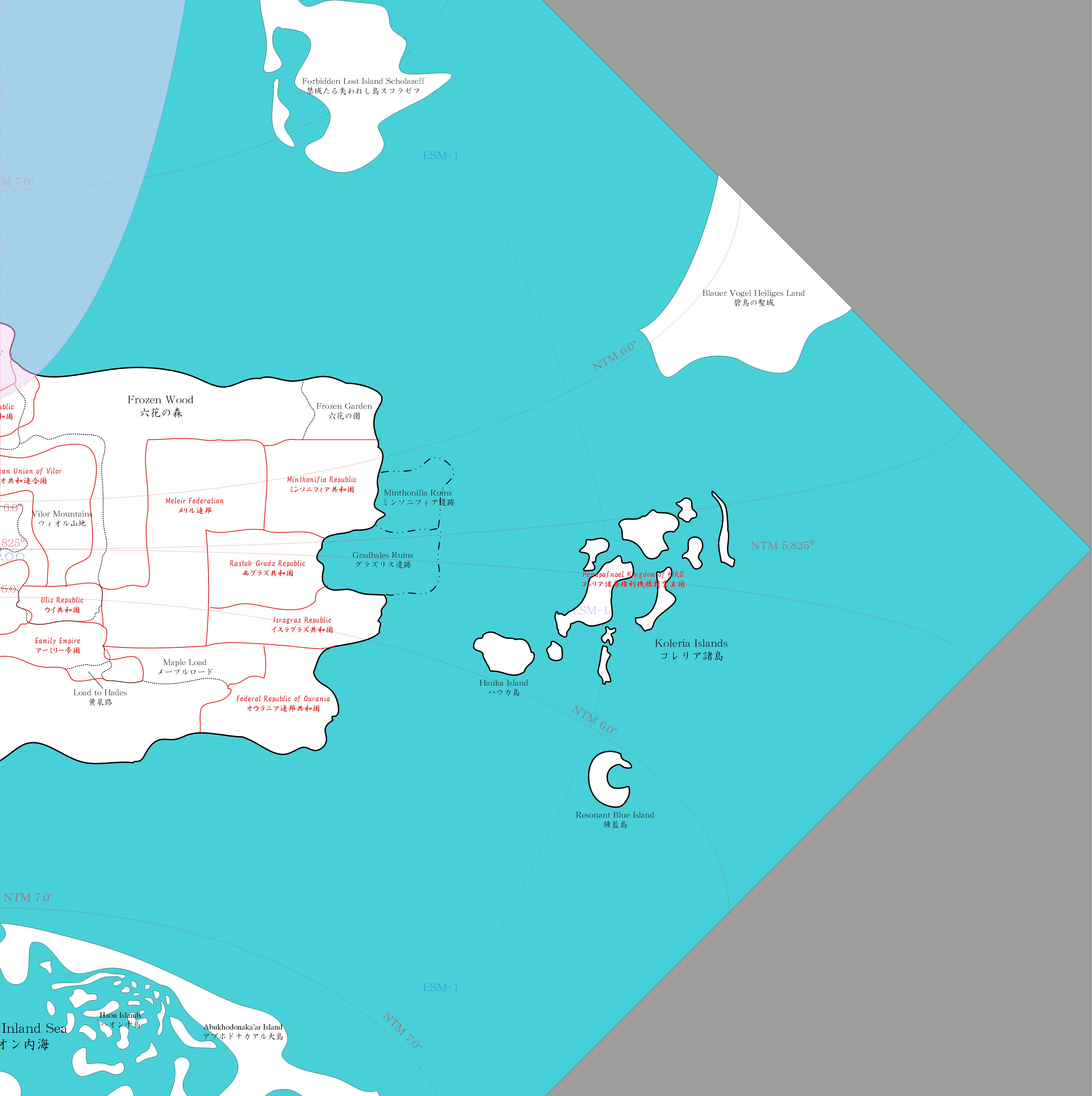

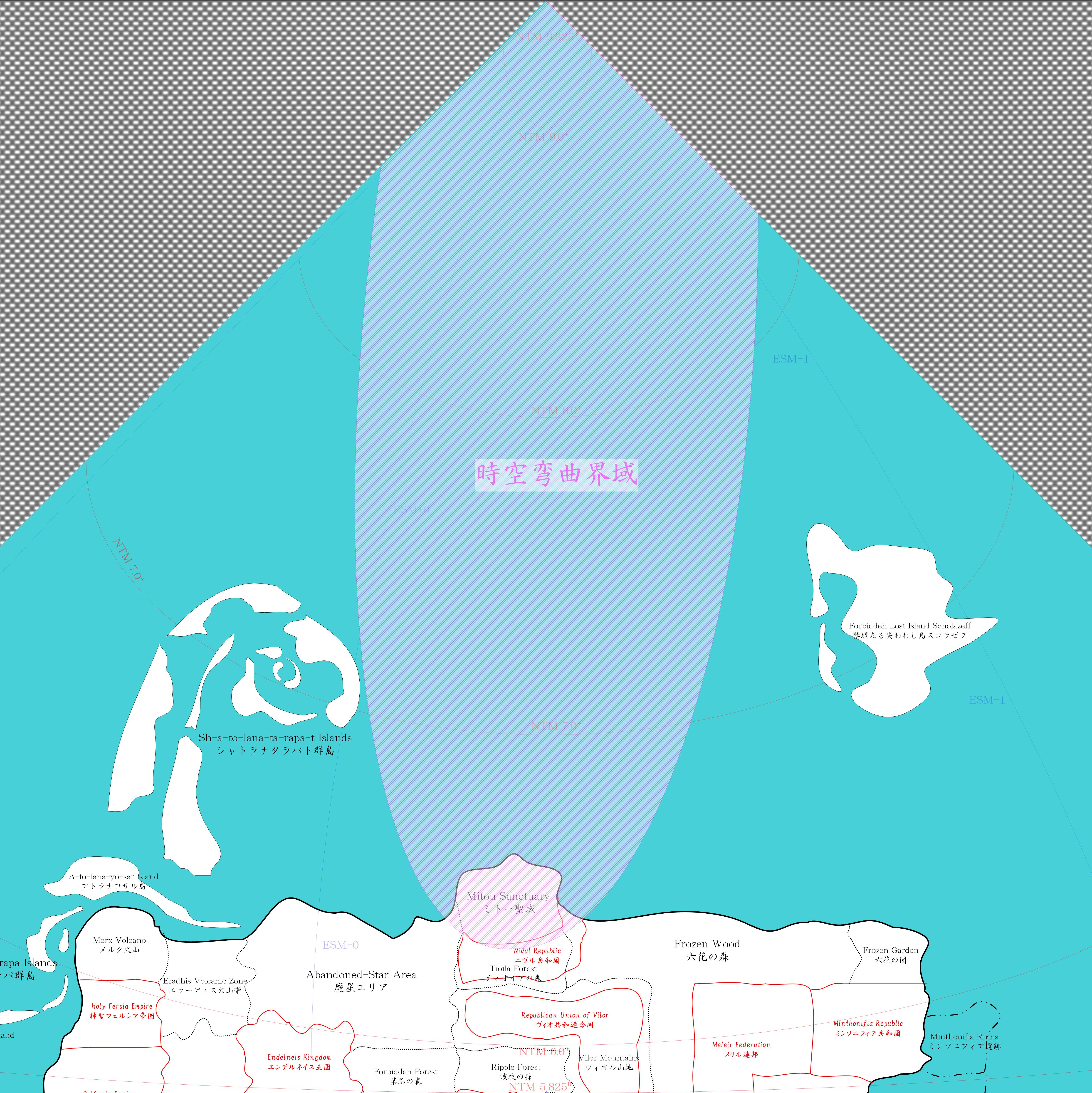

然し,時間問題については2025年4月から6月の研究に依って,Ếrflêtt Teuþolav Mirav (ÊTM或いはETM),詰まり«エールフレット統一時間»の記述が決定されたが,これは特にエールフレット・ヒェッラの場合であるが,エールフレット・ヒェッラに於いては「南北の極点」からの距離をsf倍率\(X\)という形で表し,これは極点に近づくほど重力ポテンシャルが上昇する為に同様に増加し,\(5.825 \leq X \leq 9.325\)の値を取る。但しエールフレットでは南北の極点で«位相»が異なると解釈することで,南では時間が遅く進行し,北では時間が速く進行する,という問題を解消した。この重力ベクトル位相は\(\phi\)で表され,\(\phi \in \{-1,+1\}\)であり,南は負相 (i.e., \(\phi = -1\)) であり,北は正相 (i.e., \(\phi = +1\)) である。このsf倍率と重力ベクトル位相を併せてNoumirtáksog Teuþolav Mêliemik† (NTM),詰まり«時間誤差統一表記»を用いて,例えば\(X = 6\)且つ\(\phi = -1\)の地点を«6.000⁻»或いは«-6.000»と表す。地点〇〇では位相は区別されない為,例外的に0とし,«5.825⁰»或いは«+5.825»と記す。特にこの地点の\(X\)を\(X_0\)と書く。ETMではこのsf倍率\(X\)をポイフィ (刻,単位はpfi)の単位長さとして表している。また,一日の長さをpfi数\(N\)を用いて表し,重力ベクトル位相\(\phi\)に応じて,地点〇〇でのpfi数\(N_0 = 8\)及びsf倍率\(X_0 = 5.825\)として以下の様に算出する。 \[N(X,\phi) = \text{round}_{0.5} \left(N_0 \cdot \exp\left[-\phi \cdot \alpha \cdot \left(\frac{X - X_0}{X_0}\right)\right]\right), \quad (\phi \in \{-1,+1\}). \tag{1.5}\] ここで\(\alpha\)は変化率係数で,\(\alpha = 3.2\)である。\(\phi = 0\)では常に\(N = N_0\)と定義される。これらに依って,ETMでは永界の一日は次式で表されるようになった。 \[1 [\text{tu}] = 89 [\text{n}] \times 20 [\text{kle}] \times X [\text{sf}] \times N [\text{pfi}] \tag{1.6}\] 但しETMの時間単位系は複雑であり,円盤時計を用いると12時の位置で全ての針が重なるのに約85440日かかる為,ETMは軍事作戦等の正確な現地時刻を把握する必要がある公的な事象でのみデジタル表示等の«数値表記を基本として»用いられている,という設定付けが行われた。一般的にはこの数値表記のETM時間系の時計か,各地域固有の時間系に合わせた時計が用いられている。

光速度等の基礎物理定数はエールフレットと我々の宇宙で変わりはないが,使用される単位が異なる為に定義値が違っていることがある。例えば,エールフレットに於いて,国際的な学会で正式に採用されている真空中の光速度の定義値は 326,103,848 f/n である。fは長さの標準単位«フォータ»であり,nは時間の標準単位«玅» (ニムノー) である。この定義値はフォータ (f) をメートル (m) に,玅 (n) を秒 (s) に換算すると地球で定義されている真空中の光速度の値と等しくなる (単位換算は近似値である為,提示されたfやnの定義値を用いても実際には近似値にしかならない) 。長さの単位フォータの定義にはこの光速度の定義が使われており,真空中で光が1玅の 326,103,848 分の 1 の時間で進む行程の長さで定義されている。また時間の単位玅は,水素分子イオンの特定遷移周波数\(\Delta_{\nu H_2^{+}}\)に基づく放射が 129,399,585,972,246 回振動する時間で定義されている。

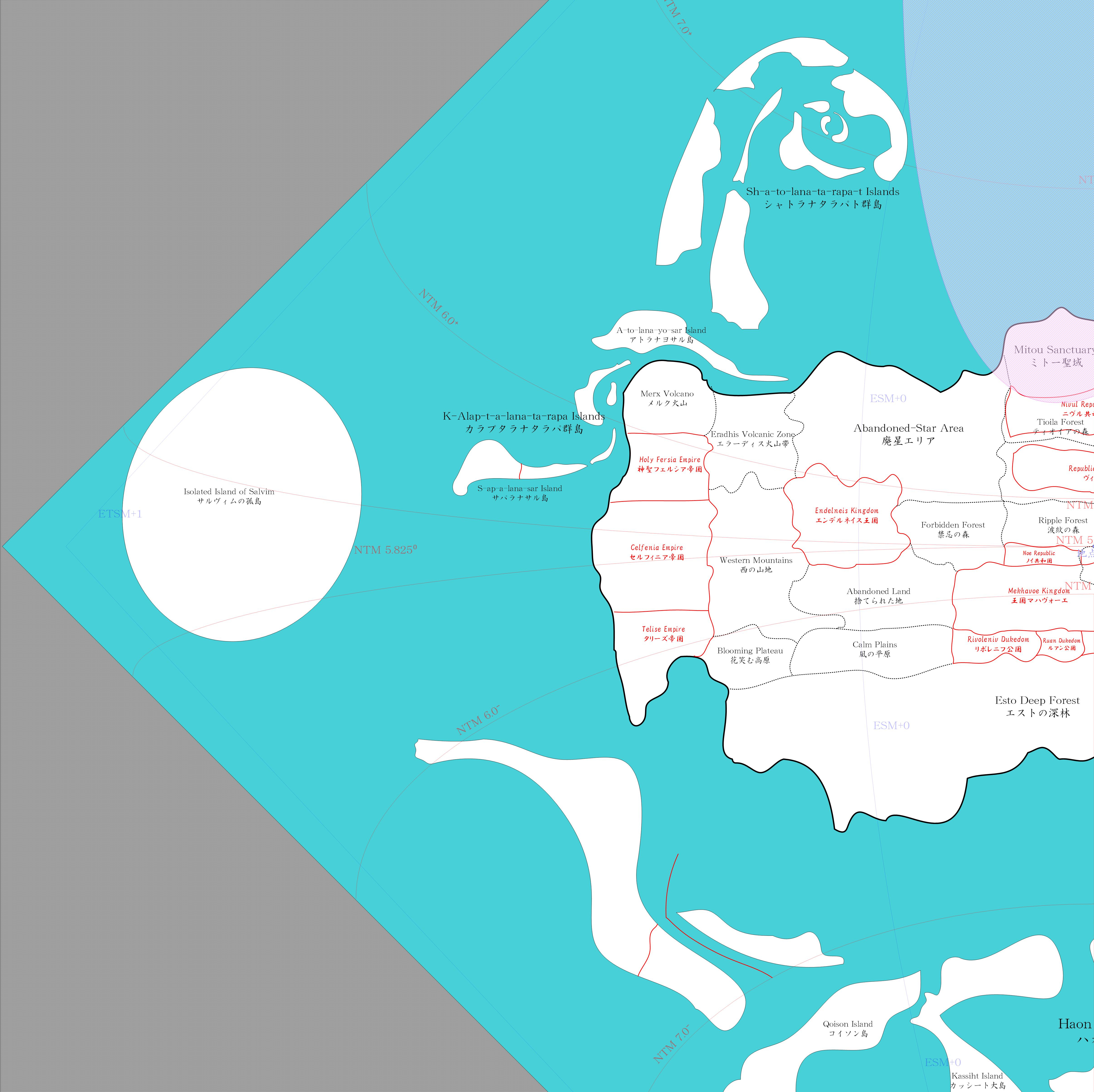

Geography

エールフレットの中央には小大陸が存在し,この大陸は特にエールフレット大陸または中央大陸と呼ばれる。その周りの海にはエールフレットの境界線があり,外はヘッラクフストー (界外領域) が広がっている。四方の海はそれぞれ法鳴 (方角と色や動物等の関係) で名前が付けられ,北の海はロクト海,南の海はエスト海,東の海はシオ海,西の海はカルヴォ海,と呼ばれる。エールフレットの気候は,南・西側の方が熱く,北・東側の方が寒いという特徴がある。

大陸の中央地帯はオートロメネアと呼ばれる。オートロメネアの中央から南部には平原が広がり,ここにはトーリンの国家である王国マハヴォーエがある。この地域は豊富な金属資源が産出され,掘れば金属が出るとまで言われる程の量があり,古代から王国マハヴォーエが大国であり続けられる根源である。その南には同様にトーリンの国家であるリボレニフ公国,ルアン公国,アーミリー帝国がある。北側には波紋の森が広がりその北側から南東側にかけてウィオル山地が広がっている。ウィオル山地にはヴィオ共和連合国が存在し,ウィオル山地南部にはウイ共和国が存在する。ウィオル山地は岩山であり,石灰や石膏等の豊富な石材がこの地から産出されている。中央大陸の最高峰である銀霧峰はウィオル山地に位置し,その標高はおよそ5,848メートルである。波紋の森はこれらの高いウィオル山地付近でできる雨雲が溜まる為,エールフレットで最も降水確率の高い地域であり,雨の止まない森,雨林等と呼ばれる程である。波紋の森西側は禁忌の森が広がっている。ここは近世のフィオーネ聖戦以前は波紋の森 (聖樹の森) の一部であったが,聖樹フーリカ三世メフィーが«ポリグラーフ»というフィオル族の伝承にある兵器を用いて,凪の平原人類都市群及び敵対していたスオリフィア教会の本拠地である王国マハヴォーエ等を焦土と化そうとして,使用を誤って自身の森に落としたことに依り禁域と化した領域である。ここでは植物が以上成長し,膨大なフィルーレの影響に依って立ち入った人間を植物 (フィーリンス) にしてしまう危険な粒子や植物・虫が存在する。禁忌の森の南側王国マハヴォーエの西側には捨てられた地 (ヘッラクフストー) が広がる。ここには嘗てエールフレット人類ミズガルド民族等の都市があったが,古代全面戦争の神影大戦に依って灰の舞う砂漠と化した。

大陸の南部地帯はユウクメネアと呼ばれる。ユウクメネアの大半はエストの深林である。エストの深林にはエールフレットに先古代から存在している高度文明を持ち栄えた人類民族,ミズガルド民族の残した古代の遺跡が多く存在しており,この他にも中世等にこの地に逃れてきたトーリン等の遺跡等も多く存在している。エストの深林と捨てられた地の間には凪の平原が広がる。ここは現在でも国家に属していない,主に狩猟者等のエールフレット人類が生活している凪の平原人類都市群が存在している。凪の平原等の暮らす人類は古くからオートロメネアのトーリン国家を避けてグラズリス地方へ抜ける為にエストの深林を通った。エストの深林の北西側,西の山地との間に花笑む高原が広がっている。花笑む高原はエールフレットサクラの群生地であり,ナノハナやブルーベルといった花も多く分布している為,春の丘とも呼ばれる。エストの深林北東のグラズリス地方との間にはラーティンリート (メープルロード) と呼ばれるエールフレットカエデの群生地がある。メープルロードの西側はイミスンリート (黄泉路) と呼ばれるヒガンバナの群生地がある。この地域にはエールフレットサクラの亜種であるラグリアランカが多く分布している。

エスト海には,南の極点近くにヘタール砂漠大陸が存在する。アブホドナカアル大島と砂漠大陸の間にはハオン内海が広がり,ここにはハオン千島と呼ばれる群島が存在する。ハオン内海の西にはカッシート大島が位置し,ハオン内海の南側にはイオン島が存在する。これらの領域は,砂漠大陸の文明である復古カラシュタール皇国の管理下に置かれいると考えられ,これはエールフレットの一度滅びた人類文明であるハトゥーラ族の古代クラシャトゥーラ皇国を«新たなるヘタール»が再構したものであると考えられている。この領域の西側にある島,北側のコイソン島とバリエソン島も復古カラシュタール皇国の領域と解釈されうるが,実体としてこの国が«国家»としての機能を果たしているかは疑問点であり,実際に何処までを自らの領域であると認めているかについては知られていない。この為,中央大陸に近い二つの島はトーリン国家に領有権を主張されており,«事実上»これらの二つの島,タリーズ半島近域まで伸びる大きな島は西側の三分の二がセルフィニア帝国の領土«セルフィニア帝国領エションデアーチ»,残りの三分の一がタリーズ帝国の領土«タリーズ帝国領南エションデアーチ»,小さい方の島は王国マハヴォーエの領土«マハヴォーエ南方領土»となっている。特にこの二島間にはアーヴ戦線があり,プロテオーリアの王国マハヴォーエとニヴルークのメルクタリース三帝国が日夜睨み合っている。

大陸の東部地帯はアストークメネアと呼ばれる。アストークメネアは非常に寒い地域である。アストークメネアは西側にウィオル山地がある以外はシオ海まで比較的平坦な大地が続く。アストークメネアからウィオル山地を抜いた地帯をプシュハ地方 (旧名称は«広義のグラズリス地方») と呼ぶ。プシュハ地方はウィオル山地の東側に広がるアリル地方とシオ海側のグラズリス地方を合わせた地域を云う。プシュハ地方の中央には西グラズ共和国 (ラストク・グラズ共和国) があり,その南にはイスラグラズ共和国が,北東にはミンソニフィア共和国が,西には南北に延びるようにしてメリル連邦が広がる。西グラズ共和国のシオ海の浅い地帯は,嘗てのグラズリス共和国最大都市の,水没して滅亡した跡である,グラズリス・アルク (グラズリス遺跡) がある。その北には同様にして海に沈んだミンソニフィア共和国の一部であるミンソニフィア・アルク (ミンソニフィア遺跡) がある。グラズリス遺跡の南,イスラグラズ共和国の最東端は半分が海底都市である汐鳴上村とその海岸沿いに広がる浦鳴上村を含む鳴上という人類の都市が広がる。凪の平原の町とは違いこの都市はトーリンの国家であるイスラグラズ共和国に属している。プシュハ地方の北側には六花の森が広がる。この地域はエールフレットで最も寒い地域のひとつであり,シラツユカン (白露冠) やスノードロップ等の花が分布する。六花の森は中央が南側に延びており,T字のように広がっている。六花の森の東には六花の園と呼ばれる花園が広がっている。ここはシラツユカンの群生地である。グラズリス地方の南にはエールフレット大陸唯一の人類国家であるオウラニア連邦共和国が存在する。この国は先古代に於いては,太古のエールフレット人類で最も文明が進んでいた民族であるニトメラ族の国«ニトミビオン»であり,ここからプシュハ地方で広く信仰されるアイオリフ教会が広まった。また,グラズリスという言葉は彼等の言葉から来ている。

シオ海の上,陸から200-500キロメートルほどの位置にはコレリア諸島が存在する。コレリア諸島はコレリア諸島権利機構が管理している島々であり,諸島の殆ど全ての領域はコレリア諸島権利機構精霊王国の支配領域である。コレリア諸島はESM-1である。鍾藍島 (しょうらんとう) 等の一部の島はオウラニア連邦共和国やイスラグラズ共和国が所有している。また,ハウカ島は神秘探究社団を自称するテロ組織ゲルガリアが占拠して (実際には結界で閉じ込められている) おり,三界神戦争以降ゲルガリア次元国ハウカとも呼ばれている。コレリア諸島の北にある碧鳥の聖域と呼ばれる島はどの国の国土でもないが,北コレリア諸島としてコレリア諸島権利機構が管理している。この聖域は未開領域であり,嘗て文明が存在した痕跡が残るが,何等かの理由に依り滅亡してしまった残骸が残っており,ミンソニフィア共和国等のグラズリス地方の国家を始め,王国マハヴォーエ等もこの島の調査を行っており,特に那由他八界管理連盟機構に依る国際調査団はアリフLP調査団と呼ばれる。

大陸の西部地帯はオパードメネアと呼ばれる。オパードメネアの中央には西の山地が広がる。西の山地の東には捨てられた地が広がる。その北側にはトーリンの国家であるエンデルネイス王国がある。オパードメネアの北西にはメルク火山 (またはメルクス火山,マークス火山) があり,西の山地との間にはエラーディス火山帯が広がっている。オパードメネア北西のメルク火山から南西のタリーズ半島までの地帯をメルクタリース地方と呼ぶ。ここにはメルクタリース三帝国,即ち北から順に神聖フェルシア帝国,セルフィニア帝国,タリーズ帝国がある。これらの三帝国はニヴルークという,王国マハヴォーエが中心となっているプロテオーリアという軍事同盟と敵対する同盟を構成する国家であり,«三帝国神皇制»を取っており,各帝国には夫々皇帝が存在しているが,その上に«神皇»と呼ばれる座位があり,そこには破壊神サイカ・カーネサルク・ヴェルサルクが置かれているが,古代全面戦争での敗北により破壊神サイカは死滅した為,セルフィニア帝国の皇帝であるアプシル・ムースピーシノがその座に就いているのが現在の実情である。セルフィニア帝国のカリェーセにはカリェーセ・ビルニスフィアが存在している。本来メルクタリース地方には聖樹フーリカとは別系統のトーリンの,即ち聖樹ヨクトラサナブラウ系統のトーリンであるサペレサナペメルキ先住民 (S-ap-e-le-Sana-pe-Merki) 及びシェヴィール・ヴィ゠エーチカ先住民 (Šêvíle vi-ếtika或いはShe-vi-ile vi-ētika) が暮らしていたが,古代のニヴルークの不法占拠に依り現在も迫害を受けている。

カルヴォ海には幾つか島があるが,メルク火山や神聖フェルシア帝国近海にはサペレサナぺメルキ先住民が元々暮らしていた島々がある。メルク火山の北側にはアトラナヨサル島が位置し,メルク火山から神聖フェルシア帝国の西側にはカラプタラナタラパ群島が位置している。この群島で最も大きい島であるサパラナサル島は西側半分がセルフィニア帝国の領土«セルフィニア帝国領西部ラナ島»,東側半分が神聖フェルシア帝国の領土«神聖帝国領日没ラナ島»となっている。また,このカラプタラナタラパ群島の他の島も神聖フェルシア帝国領となっており,この地域とメルク火山近辺に暮らしていたサペレサナぺメルキ先住民は虐殺される,或いは捕らえられてメルクタリース三帝国の奴隷となった。残った一部の者は神聖帝国の領土となっていないメルク火山か,その北側のアトラナヨサル島以北に暮らしている。西端付近にはサルヴィムの孤島と呼ばれる楕円形の島が存在している。ここには何等かの文明があった痕跡は残るが,その詳細については依然として分かっておらず,その文明或いは国を指して仮称として«サルヴィム古国»との名称が用いられている。サルヴィムの孤島についても,碧鳥の聖域同様にスオリフィア教会研究庁や王国マハヴォーエを始めとして,多くの国や組織・機関が調査団を派遣しており,スオリフィア教会研究庁のものはヴァンレーン調査団,那由他八界管理連盟機構の国際調査団はハーミットSV調査団と呼ばれる。前述の通り,タリーズ半島南の大きな島は西側の三分の二がセルフィニア帝国の領土«セルフィニア帝国領エションデアーチ»,残りの三分の一がタリーズ帝国の領土«タリーズ帝国領南エションデアーチ»,小さい方の島は王国マハヴォーエの領土«マハヴォーエ南方領土»となっている。

大陸の北部地帯はシェーヴェルメネアと呼ばれる。シェーヴェルメネアの南にはウィオル山地が広がる。最北端にはミトーア神域があり,その周りを囲むようにミトー界山がある。ここを更に囲むようにミトー聖域が広がる。その周りにはミトー神壁と呼ばれるかなり高い崖のような山が続く。ミトー聖域はミトーア神域とミトー界山を含む,ミトー神壁までの領域を指す。ミトー聖域は不帰の地と呼ばれ,踏み込んだら二度と帰ってこられないとされている。ミトー聖域とウィオル山地の間にはティオイアの森 (または神秘の森) が広がる。この内側,ミトー聖域との間にはニヴル共和国が存在する。この地域は神秘の木の群生地であり,更に地面のいたるところにティオイア水晶やヴェルサルク水晶,更には少量の天界水晶が埋まっている。東側には六花の森が広がる。ミトー聖域の全域とミトー聖域付近の領域は時空弯曲界域であり,«本来の»位置はエールフレットの最北 (NTM+9.000付近) である。西には廃星エリア (ヌーストフスティ・ヒェッラ) が広がる。ここは古代に於いてはフェルニア帝国の首都サーミで,サーミの大戦まではサーミ王国等三つの国家が存在していたが,古代全面戦争のサーミ大戦で破壊神サイカと天球神ソラカ・ミナギルカ・ミトーワルナが衝突したことに依り,荒廃した危険地帯と化した。中世以降はゲルクノア等の危険生物の主な生息域となっており,立ち入りは厳しく制限されているが,この地は資源が豊富な為,各国がゲルクノアを掃討して領地にする案を出す,或いは不法に立ち入って資源を持ち出す,といった行為が見られる他,王国マハヴォーエ等に於いては刑罰の流刑で流刑地に選ばれる等している。この場合,受刑者はほぼ百パーセントの確率で生還することはなく,実質的な死刑である。

ロクト海は謎に包まれている。というのもこの海の大部分は時空弯曲界域となっており,海域の中央は東西のどこから入っても内包されるミトー聖域にぶつかる。南北にどれだけずれようとも必ずミトー聖域にぶつかる為,ロクト海を東西で横断することは不可能である。現在判明している範囲では,西側のメルク火山北側から時空弯曲界域に向かって渦を巻くようにシャトラナタラパト群島が存在している。ここにはメルクタリース三帝国からの迫害から逃れてきたブラウ系トーリンが暮らしており,この地域独特の言語も既に存在している。元来この群島にはトーリンは暮らしていなかった。そしてシオ海との間には禁域たる失われし島スコラゼフが存在していることが確認されているが,この座標にはどのようにしても辿り着くことができず,空からの観測はできるが降り立つことができない。この為,この島の調査が最も最優先で行われており,国際機関はトレミヤ調査団を結成して各国の機関・研究組織と連携して調査を行っている。

Organism

生命体は外界とは異なる進化を遂げたものが多いが,外界から侵入 (渡界) した生命体が原型となっており,外界から侵入した生命体そのものも生息しており,人類の生存やエールフレットに迷い込んだ人類の独自文明の構築も確認されている。特に先古代以前に於いては,エールフレットでは神 (ニース) という生命体と渡界した人類の時代であった。ここにエールフレットで独自の進化を遂げた植物,フクールイ科の植物であるヒトヤドリギがヒトに寄生して成長したものである«フィーリンス» (聖樹) という植物の,繁殖活動で大きな役割を荷っていた動物的植物である«トーリン»がエールフレットでは覇権を取り,フィーリンスとトーリンが人類を制して大きく繁栄してエールフレットで文明を築いている。然し一部のトーリンは,人類との共存を望んで人類をトーリン国家に迎え入れる等の動きも見せており,一方でトーリンと敵対し独自の文明を構築してエールフレットに生活している人類も存在している。ニースという生命体は先古代から一貫して中立的な立場を取っており,トーリンとも人類とも接している。神 (ニース) という生命体はエールフレット・フォースティーに120体だけ存在するが,この下位互換の生命体である準神 (ダ・ニース) はどのくらい存在しているか判明していない。というのも一説に依ると,準神は神の手によって無限に造られるというからである。

エールフレットで現在最も多く生息しているのは,トーリンという生物であるが,トーリンはフォーリンとノーリンに大分され,フォーリンは基本的に人型をしているが,ノーリンは様々な生物の外見をしている。ノーリンの中には外見の基盤となる生物を変えることができる,詰まり変身することのできる個体も存在している。一般に認められている所謂«トーリン文明»を築いたトーリン,«トーリンという種族全体»は波紋の森のフィーリンスである聖樹フーリカを始祖としていると考えられているが,メルクタリース地方の先住民であるブラウ系民族はトーリンではあるが聖樹フーリカに起源を持たない,別系統のフィーリンスに由来するトーリンの民族であるが,古代に淘汰されてしまい大陸には奴隷や難民等としてしか残っておらず,その存在が抑々で一般的に認知されていない。然し多くの国家の教育課程で,歴史を扱う場合にはブラウ系民族についての教育を行う様に国際機関である那由他八界管理連盟機構は定めている。ブラウ系民族はトーリンでありながらも,その殆どがフォーリン的な性質を見せ,ノーリンは«変異体»として描画される。詰まりは形態上フォーリンとノーリンは明確に区別されず,ブラウ系民族を扱う場合には単に«トーリン»との呼称を用いて,ニグナル等の影響に依って変異したものを実際のノーリンと見做す訳である。このように,ブラウ系民族は一般的なトーリンとは異なる形態を持つ為,トーリンと認めない場合もあり,これが彼等の奴隷化を生むこととなった。人型生命体はこの他にも,コレリア諸島を中心に生息するペネーパヴノエル (精霊) と呼ばれる種族や,ニヴルクート・ヒェッラから上がって来たカフシアデル (魔人) という種族が存在している。多く,エールフレットで«精霊»と言った場合には,一般的 (トーリン国家に属する知的生命体間) にはペネーパヴノエルを指すが,凪の平原の人類都市群等に生活する国家に属さない人類間ではフォーリンを指す。ティオイアの森等の一部地域にはナナラホーホエと呼ばれるスライムのような生命体や,波紋の森等にはヨイフサという巨大な虫,またサイフェスと呼ばれる金属皮膜を持つ球体状の生物が生息している。また,トーリンや人等の文明の力が及んでいない地域には古代全面戦争以降出現したゲルクノアと呼ばれる,ゲルクノアウイルスに感染して変異した生物が生息している。より一般的な動物にはエールフレットシカ (ウィルフィン) やモリオオカミやトコシエウサギ (アリーカナ) 等が存在している。鳥類ではオートロメネアを中心に目撃されるハナダツグミ (スオミアオースミス) や,プシュハ地方ではシラホシキビタキ,鍾藍島からコレリア諸島にかけて生息するカンシロカザリ等が有名である。植物では,フィーリンスの仲間であるフォーフィンという樹木が全域に見られ,温暖地帯等一部地域ではエールフレットサクラ (ランカ) やエールフレットカエデ (ラーティン) 等の植物が見られる。また,全域でトキシラベ (時知辺) という白色の花やオーラシトールフェ (星降り花) という青色の花が,六花の森等の寒冷地帯ではシラツユカン (白露冠) または氷花 (レカヴァ) と呼ばれる氷のような花が見られる。ビルニスフィア内等の地下区域には,ナラクノユエツ (奈落愉悦) またはアビスズディライト等と呼ばれる花が分布している他,植物ではこの他に外界から来たと考えられるリョウブやレバノン杉等の樹木,ネモフィラやキキョウ等の花が分布している。この他には,エールフレット全域で夜になると嘆きの死霊とも呼称される正体不明の存在や,エーテルウィスプとも呼称される正体不明の意思を持つ光球が目撃されている。これらは死んだ生命体から離脱したラゴセスト (根源) ではないかとの見解が一般的であり,研究観測が行われている。

History

現在の説では原始地球に天体が衝突したとされる«ジャイアントインパクト仮説»から,その衝突のエネルギーによって作り出された時空の歪み・織り込まれた時空がエールフレット・フォースティーであり,この時点がエールフレットの始まりとされている。スオリフィア教会等の聖典の一部となっている«エールフレット神話»では,神話の時代より遥か昔に二体一対の原初の神ミトーアリスがエールフレット・フォースティーを8日で創り上げたとされているが,この8日というのが実際にどのくらいの時間であるかは不明である。エールフレットの科学研究では,ジャイアントインパクト仮説は«メオロ飛来説»とされ,母体となる原始惑星 (地球) に生命体やその文明の残骸 (メオロ) を残した朽ちた天体が衝突したことで,時空歪みが発生し時空が織り込まれてエールフレット・フォースティーが創られたとされている。このメオロという語は元はAISASの神秘科学研究に於いて用いられた語であるが,何故かエールフレットに於いても一般的に用いられている。この衝突で地球や月,エールフレット・フォースティー各地に散らばったメオロが«メオロの園»を形成しており,それに触れることで朽ちた天体の文明の叡智の記憶を手にできるとされている。このことはSaikha4nの音楽作品や,エールフレットを舞台とした小説作品にも反映されている。

エールフレットの歴史については以下各項を参照。

- 神話の時代

- エールフレットの先古代史 - 20万年前から12世紀

- エールフレットの古代史 - 13世紀から22世紀

- エールフレットの中世史 - 23世紀から28世紀

- エールフレットの近世史 - 29世紀から32世紀

- エールフレットの近代史 - 33世紀

- エールフレットの現代史 - 34世紀